다시-쓰기 Translate into Mother Tongue

2013

전시 전경

두산 큐레이터 워크샵 기획전

다시-쓰기 Translate into Mother Tongue

참여작가: 강홍구, 김영글, 김영은, 송상희, 사사슌, 이미연, 정지현, 최기창

2013년 7월 25일- 8월 24일

오프닝 리셉션: 7월 25일, 목요일, 오후 6시-8시

두산갤러리 뉴욕은 7월 25일 부터 8월 24일까지 신진 기획자 양성 프로그램 두산 큐레이터 워크샵 2회 참가자들이 공동 기획한 전시 <다시-쓰기 Translate into Mother Tongue> 을 개최한다.

2011년에 시작한 두산 큐레이터 워크샵은 젊은 창작자들을 지원해온 두산갤러리의 신진기획자 양성 프로그램이다. 매년 3명의 신진기획자를 선정하여 1년간 정기적인 강의, 세미나, 워크샵을 진행하고 공동으로 기획한 전시를 두산갤러리에서 선보인다. 2012년 제 2회 두산 큐레이터 워크샵 참가자로는 김소영, 윤민화, 최다영이 선정되었다. 상반기에는 문화예술에 있어 넓은 의미의 글쓰기와 예술 활동에 관한 비평으로서의 글쓰기에 관한 전문가들(김수기, 이영철, 백지숙, 정도련) 을 초빙하여, 글쓰기 워크샵을, 하반기에는 2013년 공동 기획 전시의 기반이 될 작가 리서치 및 스크리닝, 큐레이팅 워크샵 및 전문가 초청 워크샵(김현주, 김홍희, 장호진) 이 진행됐다.

<다시-쓰기 Translate into Mother Tongue>는 ‘차학경’[1]의 삶과 예술에서 출발한다. 사진, 비디오, 퍼포먼스 미술가이자 작가로서 다양한 작품 활동을 한 차학경에게 무엇보다도 중요했던 것은 바로 ‘언어’였다. 언어에 대한 관심은 그녀가 유년기를 거치고 의식적으로 외국어(영어와 불어)를 배워야만 했던 상황에서 비롯되었다. 차학경은 언어의 문법적인 구조와 문자의 나열 방식에 관심을 가지고, 문자를 흐트리고, 문맥을 지우고, 반복하고, 미니멀한 단위로 환원하는 다양한 작품들을 남겼다. 이러한 과정을 통하여 언어와 의미가 기능 혹은 용법에 따라 어떻게 변용되는지에 집중하였던 것이다.[2]

세 명의 기획자는 여덟 명의 작가에게 차학경을 모티프로 하는 작품을 요청하였다. 기획자들이 다시 받아 쓴『Dictee』를 건네 주고, 각자의 작품 세계에 차학경이라는 또 하나의 층위를 형성하도록 이끌었다. 따라서 이번 전시는 이중 언어(Bi-lingual), 삼중 언어(Tri-Lingual) 사용자인 차학경의 삶 속에서 드러나는 '모어'에 대한 집착과 저항에 주목하여, 그녀의 언어적 저항과 시도이 작가들에 의해 각각의 새로운 이야기로 다시 쓰이는 전시이다. 그리고 이것은 이번 전시에서 위반되고 어긋나는 받아 쓰기(최기창, 김영은), 서로 다른 기억과 언어들의 문법과 시제들의 충돌(강홍구, 사사슌), 환유적으로 엮어내기(송상희, 김영글), 온전한 번역의 어려움(이미연, 정지현)으로 연결되어 보여진다.

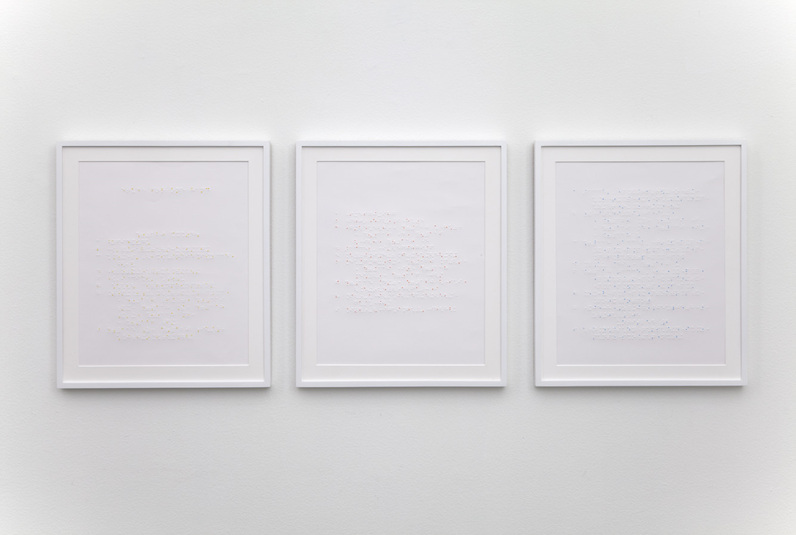

『Dictee』는 ‘받아쓰기’라는 뜻을 가지지만, 차학경의 받아쓰기는 철저히 위반되고 어긋나고 있다. 기초적이고 수동적인 받아쓰는 행위에 스스로가 안착하지 못할 때 생기는 불일치를 ‘완벽하지 못하게’ 받아 쓰는 것으로 보여주는 것이다. 이러한 지점은 최기창의 '포춘 타이머'에서도 보여진다. 사주나 운세는 우리의 삶을 몇 개의 카테고리로 정리하고 정의내린다. 하지만 어떤 카테고리로도 완전히 환원되지 못하는 삶의 일부분은 방치하고 유배시키는 ‘점괘’가 가지는 무관심이 드러나는 작품이다. 김영은의 ‘Etude for One Handed Blind’는 체르니의 점자악보를 변환한 작품이다. 체르니 연주는 한 손으로도 충분히 할 수 있기 때문에, 한 손이 불편한 연주자도 연주가 가능하다. 하지만 작가는 한 손이 불편하고, 동시에 눈이 보이지 않는 연주자를 상상해 본다. 점자를 읽고자 팔을 뻗지도, 건반을 누르지도 못하는 상황은 차학경이 받아 쓰거나, 쓸 수 없었던 타국의 언어 그리고 최기창의 삶과 유리되는 점괘와 함께 한다.

고의적으로 문법과 시제를 어긋나게 배치하여 과거의 기억을 현재로 재배치하거나, 역사적인 사건을 개인적 기억과 혼용시키는 차학경의 방식은 강홍구, 사사 슌의 작품으로 전유되었다. 강홍구의 ‘버려진 기억’은 개발제한구역에서 우연히 발견하여 채집한 가족앨범을 소재로 삼는다. 버려진 앨범 속의 사진을 재구성하고 채색한 뒤, 사진 속 타인에 대한 이야기를 간단히 적어내고 이내 지워버린다. 사사슌의 ‘최면/이야기의 행방’에서도 작가는 고인이 된 군인의 일기를 바탕으로 본인이 경험하지 않은 과거 전쟁을 재연하고 있다. 작가의 기억은 타인의 가족사진이나 일기와 겹쳐져 누구의 것인지 구분할 수가 없게 되는 것이다. 강홍구와 사사슌은 사진이나, 일기가 공통으로 공유하는 기억은 ‘어디에’ 있는 것인지, 과거의 기억이 현재로 재연될 때 그 기억은 ‘언제’라고 할 수 있는지 묻고 있다.

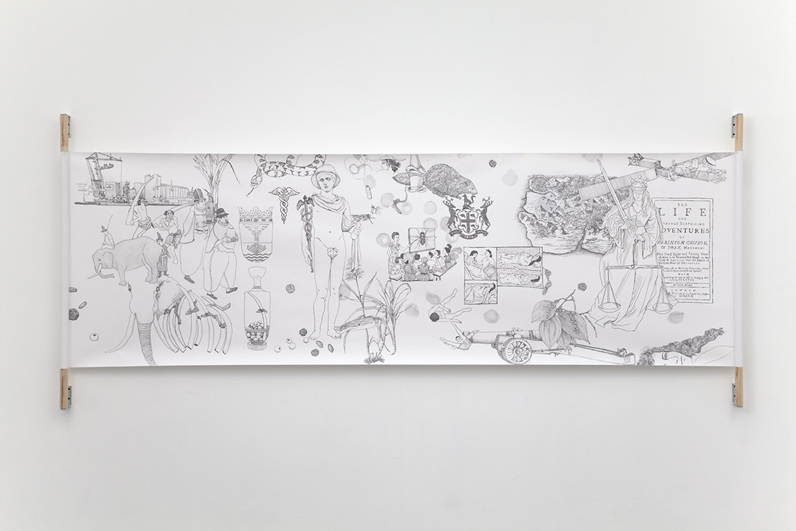

차학경의 작품 속에서 ‘언어’의 불완전성과 비고유성은 다양한 방식으로 환유된다. 『Dictee』에 등장하는 한국어, 한자어, 동양과 서양 의학에서 쓰이는 인체도는 해당 언어나 학문에 밝지 않은 사람이라면 읽어내기 힘든 하나의 이미지에 불과하다. 언어 또한 의미를 읽어내기 힘든 추상과 다르지 않음을 이러한 이미지로 환유하는 것이다. 서로 연결 고리가 없어 보이지만 하나의 단서를 가지고 맥락들을 환유하는 방식은 송상희의 ‘postcards’와 ‘Spirit and Opportunity’와 김영글의 ‘잭, 콩나무, 어머니’로 이어진다. 송상희는 인류의 과거와 미래에서 이주와 확산으로 남겨진 상처와 물리적 흔적들을 수집하여 환유적으로 풀어낸다. 이것은 ‘postcards’에서는 엽서로 환유되었고, ‘Spirit and Opportunity’에서는 비버, 헤르메스, 인공위성 등의 도상으로 환유되었다. 김영글 또한 어머니에 대한 기억을 어렸을 적에 읽은 동화, 역사적 인물의 사진, 설화 등으로 환유적으로 엮어내고 있다.

차학경이 지속적으로 시도한 언어적 실험으로 인하여, 결국 그 어떤 언어로도 온전히 그녀의 작품을 받아 쓰거나 번역할 수 없는 지경에 이르렀다. 그녀의 이러한 시도를 통하여 언어라는 것이 얼마나 불안정하고, 고유하지 않으며, 나약한지 느낄 수 있다. 이미연의 ‘Q’는 4개의 퍼포먼스 시퀀스로 구성된다. ‘사과의 껍질을 벗긴다’, ‘돌멩이를 먹는다’, ‘눈을 가리고 롤러코스터를 탄다’, ‘밤 풍경을 채집한다’라는 문장을 퍼포먼스로 행하여 기록한 영상이다. 네 개의 문장이 완벽하게 행위로 번역되어 보여지는 것 같지만, 그 이해하기 힘든 내용 때문에 위태로움과 불안함을 감추기 힘들다. 문장이 가지는 언어적 기능들은 행위로 번역되면서 의도하지 않은 새로운 뉘앙스를 낳아 버리기 때문이다. 정지현의 ‘두 개의 빛’은 우연히 잘못 끼워진 형광등에서 흘러 나오는 빛의 형상을 회화로 재구성하였다. 전선이 올바르지 않게 연결되었음에도 간신히 몇 초 정도 형광등에서 의도치 않은 빛이 흘러나오는 것을 목격하는 일은, 하나의 언어가 두 개 이상의 다른 의미로 분절되어 번역되어 버리거나 서로 다른 언어가 하나의 의미 안에서 변형되는 우연적 시도와 맞닿아 있다.

마침내 이번 전시에서 '차학경'은 언어로 전달할 수도 그렇지 못할 수도 있는 무엇, 혹은 언어 밖에 위치하는 무엇에 대한 환유이자 상징이 된 것이다. 여덟 작가에 의해 다시 쓰여진 차학경과 그녀의 예술 세계는 결국 완전한 모어는 허상에 지나지 않는다는 것, 그래서 삶에서 미끄러질 수 밖에 없는 언어의 틈을 드러낸다.

[1] 차학경(1951-1982)은 1951년 한국의 부산에서 출생하였다. 12살이 되던 1961년 가족과 함께 하와이로 이주한 뒤 샌프란시스코에서 거주하였으며 버클리 대학에서 비교문학과 미술사 석사 학위를 받았다. 1980년부터 뉴욕에서 활동하였으나, 1982년 11월에 31세의 나이로 요절하였다. 짧은 생애 동안에 차학경은 사진, 비디오(영상), 퍼포먼스 미술가이자 감독, 제작자, 출판 편집자, 작가로서 많은 작품활동을 하였으며, 1982년 뉴욕의 Tanam 출판사에서 출간된 『Dictee』가 대표작이다. (출처 : oira Roth, “Theresa Hak Kyung Cha, 1951-1982 : A Narrative Chronology”)

[2]차학경, 아티스트 스테이트먼트에서 일부 인용