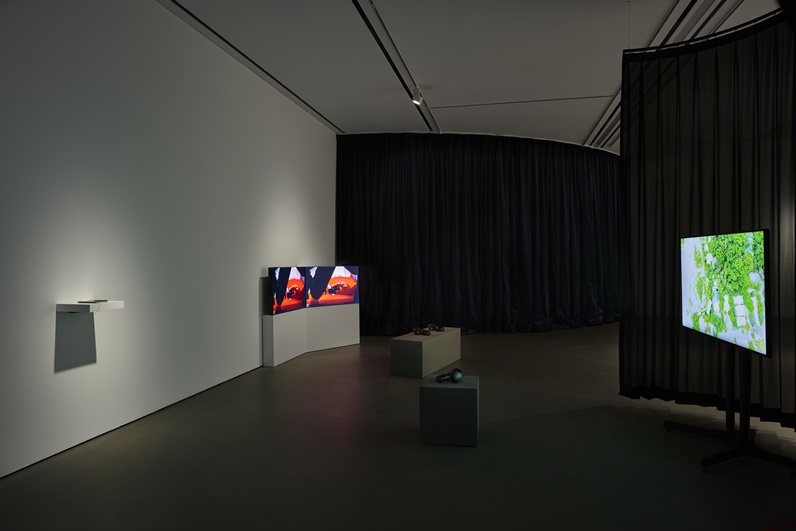

전시 전경

사진: 최연근

관람시간: 화수목금토 11:00~19:00 / 일, 월 휴관 *설 연휴(2월 9일~12일) 휴관

장소: 두산갤러리, 서울 종로구 종로33길 15 두산아트센터 1층

무료관람 / 문의: 02-708-5050

두산아트센터 두산갤러리에서는 2024년 첫 번째 전시로 《두산아트랩 전시 2024》를 1월 17일(수)부터 2월 24일(토)까지 개최한다. ‘두산아트랩’은 두산아트센터가 시각예술과 공연 분야의 신진 작가 발굴과 지원을 위해 2010년부터 진행해 온 프로그램으로, ‘두산아트랩 전시’는 공모를 통해 35세 이하의 작가 다섯 명을 선정하고 단체전 형태로 소개한다. 이번 《두산아트랩 전시 2024》에 선정된 작가 김영미, 박지은, 송예환, 임정수, 정여름은 각자 다른 매체를 통해 그들에게 이미 주어진 세계를 그대로 답습하지 않고, 기존의 체계에서 대상을 추출하고, 가공하여 다시 볼 것을 제안한다.

하나의 공통된 주제 아래 모인 것이 아닌, 주목할 만한 작업 세계를 지속적으로 지켜보고자 이 자리에 불러들인 다섯 명의 작가는 그렇기에 회화, 조각, 영상, 설치, 인터렉티브 등 형식과 내용에 있어 제한되지 않는 작업세계를 보여준다. 김영미는 일상 속에서 사람들이 만들어내는 연속되는 행위에 주목하여 주로 영상과 사진으로 표현하고, 알 수 없는 미래에 대한 긴장과 기대의 시각을 담아낸다. 박지은은 전통적인 동양 회화의 요소들을 동시대적으로 해석하고, 다른 매체의 특성을 끌어들여 동양 회화가 품고 있는 변주의 가능성을 실험한다. 송예환은 대안적인 웹사이트를 제작하여 낯선 경험을 불러일으키거나, 영상 설치 작업을 통해 친숙한 웹의 메커니즘에 대한 주의를 환기하고 이를 재고하게 만든다. 임정수는 우리의 인식의 범위 안에 있는 존재의 형식을 빌려와 제3의 조각으로 구현하고, 사람들이 대상을 인식하는 과정을 시험한다. 정여름은 한 장소에 대한 리서치를 기반으로 데이터를 수집하고 이를 영상으로 재구성해 장소와 기억의 연관 관계를 추적한다.

익숙한 풍경을 그냥 지나치지 않고 기존의 자리에서 떼어내 가져와 다시 보고, 비틀고, 시간을 지연시켜 재창안하는 이들의 작업은 기실 우리를 둘러싸고 있는 현실에 대한 면밀한 관찰과 이를 통해 나올 수 있는 의문을 바탕으로 한다. 현실에 대한 의문에서 출발하는 이들에 의해 전시는 현실과는 또 다른 가능성을 내포하는 ‘대체된 현실’을 잠시나마 우리 앞으로 가져올 것이다.

김영미는 주로 사용하는 매체인 영상을 비롯한 사진, 설치 작업을 통해 일상 속에서 반복되거나 연속되는 인간의 움직임과 그것이 불러일으키는 변화에 관심을 가져왔다. ‘움직임 시리즈’로 대표되는 전작들에서는 인물들이 처한 상황에 몰두하여 행하는 움직임을 담았다. 일견 무용해 보이는 이러한 움직임들은 결코 극적인 결과를 쉽게 얻어내지 못하지만 느리게 쌓아나간 작은 움직임들은 마침내 방향을 바꾸고, 변화를 일으킨다는 점에 주목한다. 〈떨리는 돌〉(2022)에서 미완성의 상태인 돌탑에 다가오는 사람은 돌을 쌓을/무너뜨릴 양가적 존재로서, 돌은 경고의 소리로 불안함을 드러낸다. 뒤편의 영상은 고요하고 느린 호흡으로 흔들림의 순간들을 포착하며 함께 일렁거린다. 작가는 결과를 알 수 없음에도 더 나은 삶을 바라며 기원하는 마음과 행위를 데우고 보관하고자 하였다.

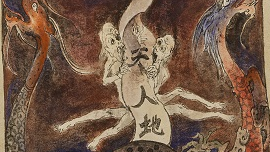

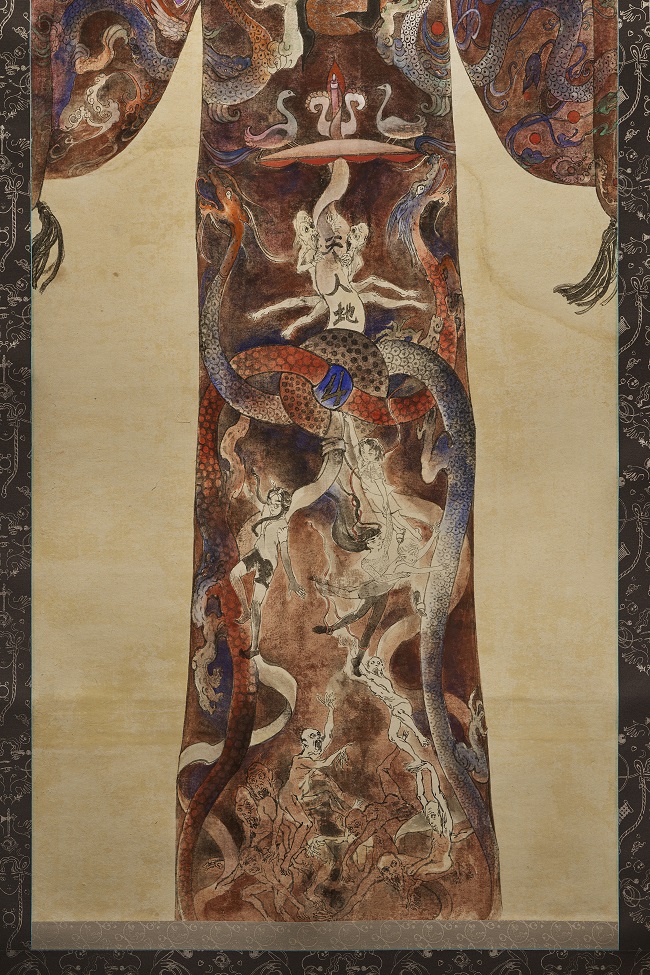

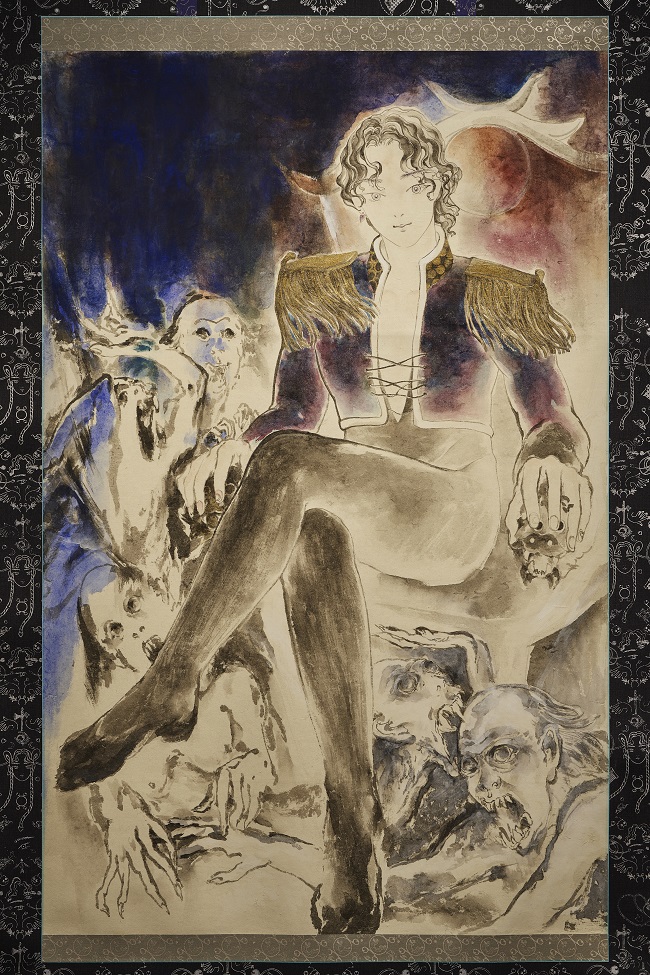

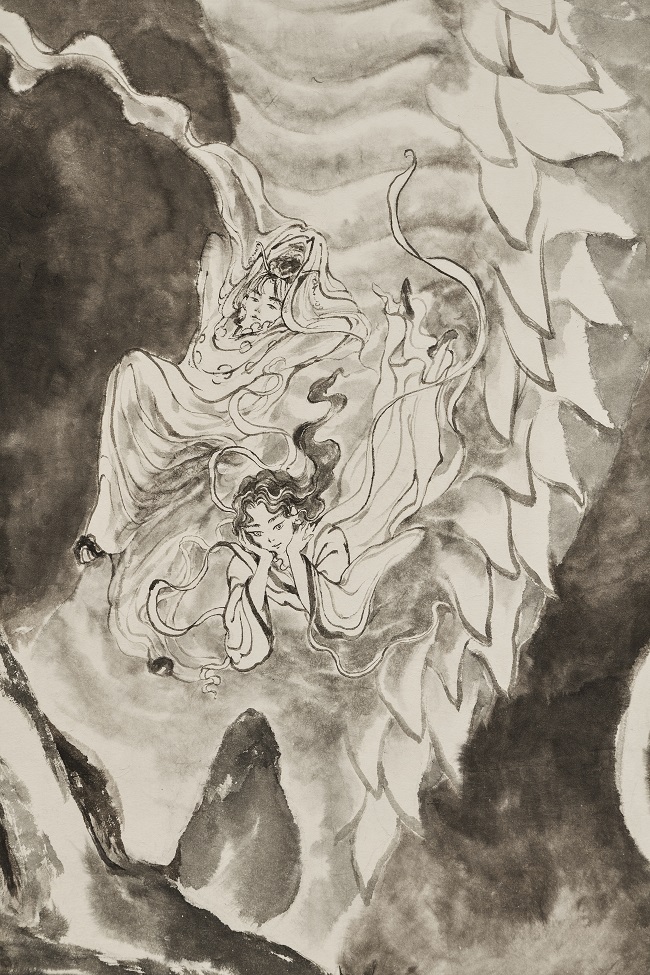

박지은은 고정된 동양 회화의 전형을 변주하는 것에 관심을 가지고, 전통적 회화를 구성하는 요소들을 동시대 시간성 안에서 재해석한다. 현재까지 지속되고 있는 ‘소녀사천왕 시리즈’는 불교 회화에서 남성형으로 묘사되는 사천왕을 현대를 살아가는 소녀들로 치환한 작업으로, 동양화—수묵화와 채색화의 문법에 만화적 표현을 혼합한다. 〈의자 위의 아수라왕〉(2021)과 〈아수라 마왕 백화〉(2021)에 묘사되는 아수라는 남, 여를 오가며 외형을 바꿀 수 있는 인물로, 인플루언서(@ssu.raa)로도 활동하며 귀에는 그의 상징인 하트 귀걸이를 하고 있다. 이렇듯 기존 인물들의 전통적 상징과 의미 위에 현재의 시간을 덧씌워 새로운 특성을 부여받은 인물들은 전통적 계보에서 떨어져 나와 작품의 안과 밖을 자유롭게 활보한다. 개별 작품들은 아직 다 풀지 못한 서사의 한 장면을 보여주는 일종의 “스틸 컷”이자 흩어진 파편으로서, 시리즈가 전개될수록 세계관을 확장해 나간다.

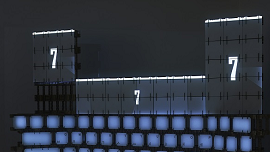

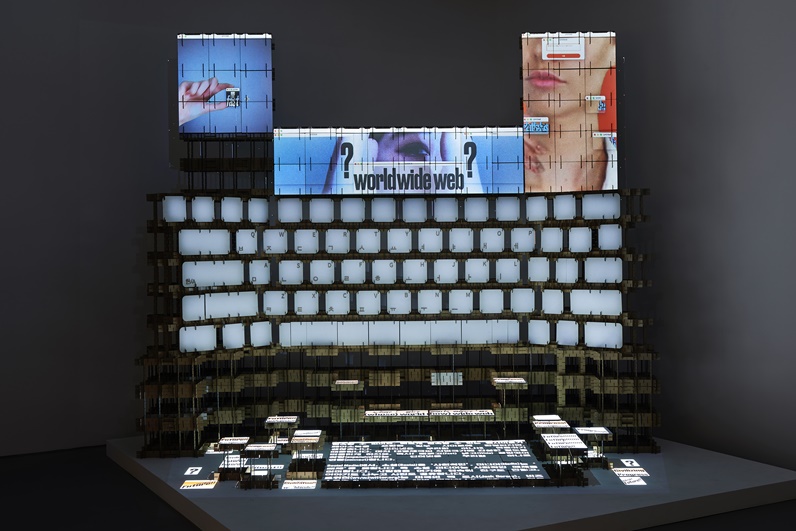

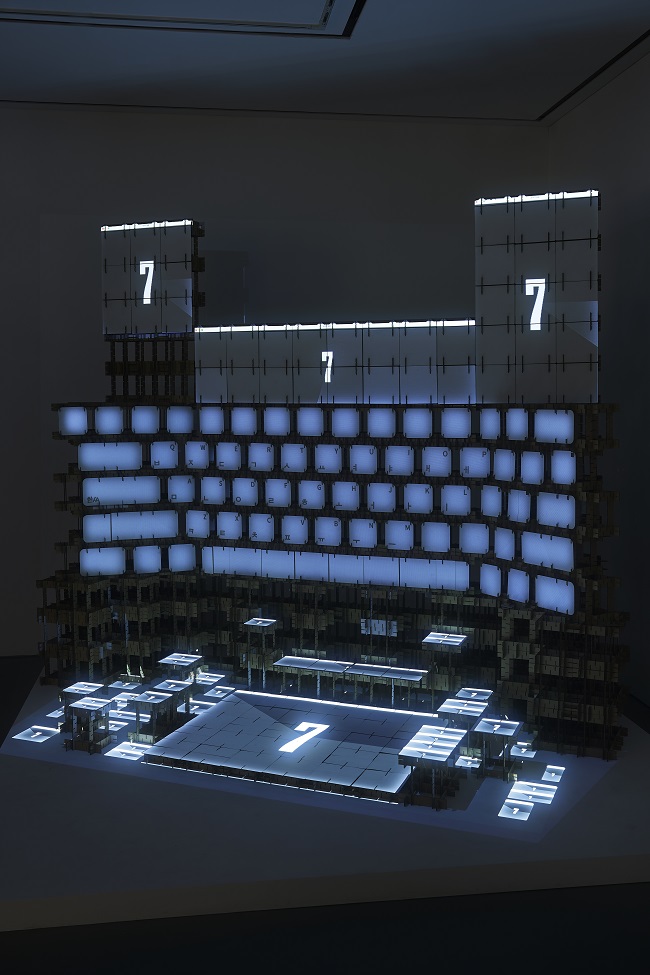

송예환은 웹(web)을 기반으로 디자이너이자 작가로서 활동하면서 획일화되고 표준화된 웹 환경에 대해 비판적 시각을 가지고 그에 대항하는 작업들을 선보여왔다. 송예환의 작업은 사용자의 편리에 맞춰 만들어지는 사용자 친화적인 웹 환경이 야기하는 불편함에 대한 의문에서 출발하여, 디지털 매체에서 기술에 기댄 편리함 아래 가려진 허점을 들춰내는 것에 초점을 맞춘다. 주로 온라인에서 일반성을 탈피한 웹 디자인을 통해 새로운 대안적 환경을 제시하는 한편, 오프라인에서 웹에 대한 문제의식을 물리적으로 구현하는 설치를 통해 작품의 외연을 확장해 가고 있다. 신작 〈(누구의) World (얼마나) Wide Web〉(2024)은 웹을 통한 네트워크와 의사소통에 사용되는 제한된 언어와 문자, 그리고 장치적 한계를 은유한다. 디지털 매체의 속성과 구조에 대한 탐구를 바탕으로 재구성된 웹사이트와 장치는 사용자에게 낯선 행위와 경험을 이끌어낸다.

임정수는 조각과 이와 연계된 퍼포먼스를 중심으로 작업해 오면서, 과거에서 현재까지 이어지는 사회적 관습에 따라 생성되는 부산물들에 관심을 가진다. 주변에서 쉽게 발견할 수 있는 동물, 식물의 외형을 따라한 장식적 패브릭, 자연에서 가져온 재료를 주로 사용한다. 임정수의 조각은 동물, 식물, 사물의 물성이 동일 선상에 놓이며 재구성된 제3의 존재로서 고정된 주체와 시각을 벗어나게 한다. 〈미신이 아닌 것은 없다〉(2024)는 십이지에 해당하는 각 동물의 형태에 깨진 물건, 유물, 껍질, 토기 등의 형태를 조합한 12점의 조각으로 이루어진다. 조각은 우리로 하여금 각각 어떤 동물을 나타내는지 유추하게 만드나, 실상 부서진 토기, 잔해, 껍데기의 형상에 가깝다. 실제로 접하기 힘든 생명체들의 이미지로부터 형태를 차용하고 혼합한 〈욕망이 도착했다는 소문을 들었다〉(2024)는 친숙하고도 낯선 느낌을 주는 가상의 존재로, 여러 환상과 욕망이 투영된다.

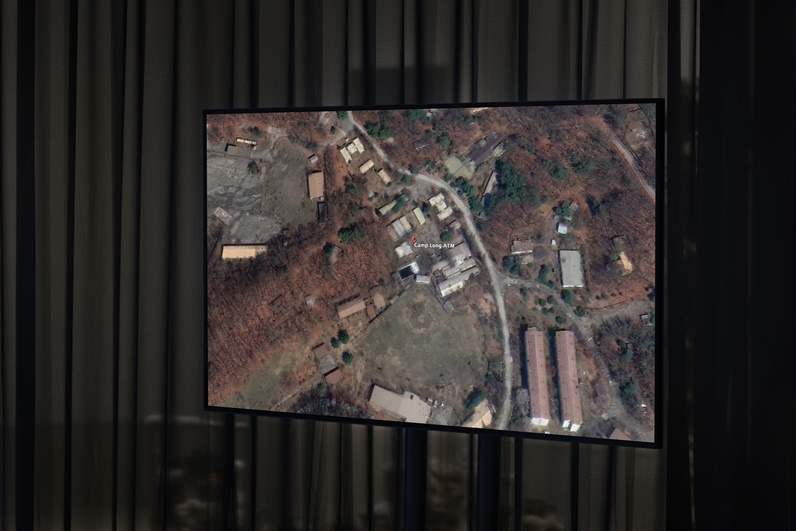

정여름은 장소와 그곳의 기억에 대한 집요한 리서치와 관찰을 중심으로 둘 사이의 연관성을 탐구하고, 수집한 단서들을 이어 영상 매체로 재구성한다. GPS, CCTV, 위성사진 등의 기술 매체는 한 장소의 동시대와 과거를 간직하고 드러내는 매개체로서, 하나의 방법론으로 사용된다. 〈긴 복도〉(2021)에서 탐정은 우연히 받은 엽서가 가리키는 장소인 미군 기지 ‘캠프 롱’을 탐색한다. 폐허가 된 공간과 연관된 데이터들을 조합하여 추적하던 중, 흔적을 찾아볼 수 없으나 모든 시간 속 지도 위에 새겨져 있는 유령 같은 존재, ‘캠프 롱 ATM’을 발견하게 된다. 각종 시각 테크놀로지가 제공하는 이미지들을 수집, 조합하여 ‘보기’를 시도하였던 전작들과 달리 〈조용한 선박들〉(2023)은 직접 촬영한 사진을 포함한 사진 매체를 통해 한 장소의 과거와 현재를 비추어본다. 베트남의 ‘DMZ 다크투어’에 나선 화자를 따라, 작품은 베트남 전쟁의 주요한 장소들을 투어리스트의 사진과 투어 가이드이자 참전 용사인 ‘민’의 목소리를 통해 제시한다. 전장에서 관광 상품으로, 뒤바뀐 풍경 앞에서 화자는 단단한 동시에 어느 방향으로든 휘어질 수 있는 강철을 떠올린다.

김영미(b. 1990)는 서울여자대학교 서양화과 학사와 서울대학교 조소과 석사를 졸업했다. 개인전으로 《도끼를 꺼낼 때 우아함을 잃지 말 것》(문래예술공장 갤러리M30, 서울, 2022), 《프리로딩》(금천예술공장 PS333, 서울, 2021)을 개최하였으며, 윈드밀(2022, 서울), 서울시립미술관(2016, 서울), 문화역서울284(2014, 서울) 등의 단체전에 참여하였다.

박지은(b. 1990)은 홍익대학교 동양화과를 졸업하고, 개인전으로 《Still CUT: Spark》(두실갤러리, 서울, 2023)와 《아주 작은 고리들》(갤러리 팔레 드 서울, 서울, 2014)을 개최하였다. 참여한 단체전으로는 일민미술관(2022, 서울), 루프스테이션 익선(2022, 서울), 을지로 pie(2021, 서울), 산수문화(2020, 서울) 등이 있다.

송예환(b. 1995)은 개인전 《From Here to There Then From There to Here》(distant.gallery, 서울/온라인, 2022)을 개최한 바 있으며, Scène 서울(2023, 서울), Hek(바젤, 2023), 헬싱키 비엔날레(2023, 헬싱키), X Museum(2023, 베이징), 이스탄불 비엔날레(2022, 이스탄불), CCU(2022, 우트렉), UCCA(2022, 상하이), 아르코미술관(2022, 서울) 등 다수의 단체전에 참여하였다.

임정수(b. 1988)는 한국예술종합학교 조형예술 전문사를 졸업하고, 프라하의 예술 건축 및 디자인 아카데미에서 순수예술과 조각 스튜디오 후속석사에 재학 중이다. 개인전 《자스타브카 & 스타니체》(2/W+위켄드, 서울, 2019), 《벽, 땅, 옆》(김종영미술관, 서울, 2017)을 개최하였으며, 중간지점 하나(2023, 서울), Process ITW(2023, 서울), HALA 17(2022, 프라하), 하이트컬렉션(2022, 서울) 등의 단체전에 참여하였다.

정여름(b. 1994)은 계원예술대학 융합예술과를 졸업하였다. 개인전 《머나먼 안개 속의 세기》(SeMA 벙커, 서울, 2023), 《HAPPY TIME IS GOOD》(합정지구, 서울, 2021)을 개최하였으며, 하이트컬렉션(2023, 서울), Manzi Art Space(2022, 하노이), Hall 1(2022, 서울), 공간 힘(2022, 부산), OCAT Shanghai(2021, 상하이, 중국) 등의 단체전에 참여하였다.

기획: 박소언 │진행 보조: 박성은